——白玉縣“十二五”經濟社會發展綜述

白玉縣城大“變臉”。

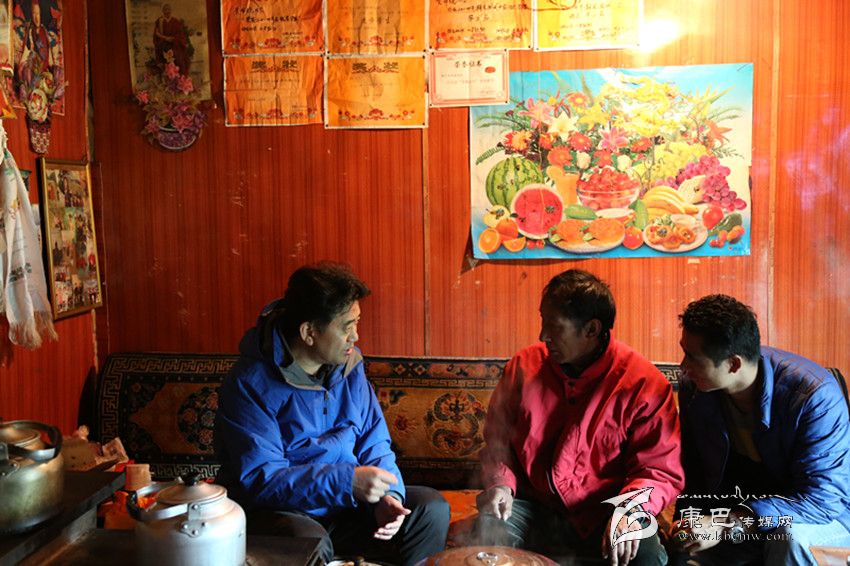

康光友走訪基層群眾。

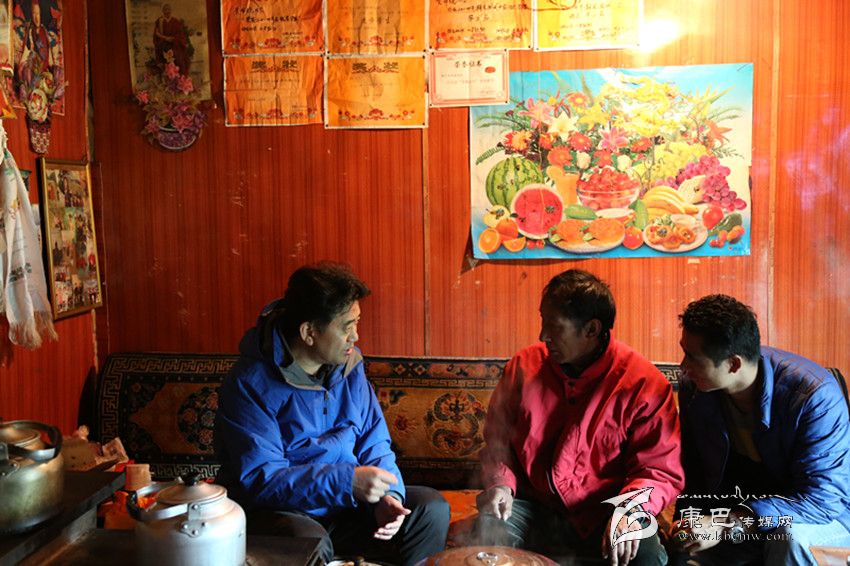

村民廚房真美觀。

呷村選礦廠車間。

種植蔬菜致富忙。

遠眺縣中體育場。

■ 白宣 文/圖

感言

中共白玉縣委書記 康光友

過去的五年,是白玉發展史上經濟實力提升最快、群眾得到實惠最多、城鄉變化最大的五年,是依法管理加快推進、社會局勢持續穩定的五年,是黨的建設全面發展、凝聚人心合力的五年,為“十三五”發展打下了堅實的基礎。在省州各級黨委、政府的堅強領導下,在全縣上下的共同努力下,抓發展機遇,堅定不移地執行“底部突圍”戰略和“12345”發展思路,主動出擊、奮發作為,全面打造金沙江畔“文化魅力之城、生態宜居之城、吉祥盛德之城”。這五年,白玉群眾幸福指數穩步提升,干群關系更加融洽,基礎設施不斷夯實、支柱產業穩中有升、社會事業全面發展,白玉發生了令人驚嘆的巨大變化,呈現出前所未有的勃勃生機,這得益于新形勢帶來的寶貴發展機遇,得益于新起點形成的良好突圍態勢,得益于黨委政府領導班子的高效運轉,更得益于廣大干部職工的默默奉獻和5萬群眾的辛勤勞作。

“十二五”期間,白玉縣預計完成投資446.175萬元,完成規劃數的116%,年均增速達19.26%;2015年,預計完成地方公共財政收入14.270萬元,完成規劃數的142.7%,年均增速達19.21%;2015年預計完成社會消費品零售總額20.003萬元,完成規劃數的100.02%,年均增速達17%;2015年預計完成農牧民人均可支配收入6818元,完成規劃數6320元的107.88%,年均增速達21.89%。

預計完成全社會固定資產投資446.175萬元,是“十一五”期間預計投資的3.16倍,年均增速達19.26%;2015年預計完成地方公共財政收入14.270萬元,年均增速達19.21%;2015年預計完成社會消費品零售總額20.003萬元,年均增速達17%;共實施428個項目,預計完成投資64.14億元。

“這幾年,白玉城鄉面貌發生了很大變化,城市變大,變漂亮了,市民有了休閑娛樂的廣場;農村變得更美了,村民收入增加了,住上了好房子、過上了好日子,精神面貌更好了”。白玉縣建設鎮村民點贊“十二五”,笑逐顏開。

“我們選擇到白玉投資興業,主要是看中這里的招商引資環境和良好的社會治安、富集的資源優勢。希望通過我們的努力,壯大企業實力,為白玉經濟發展和群眾增收致富做出貢獻”。到白玉縣投資興業的鑫源公司負責人說。

“十二五”期間,白玉縣委、縣政府按照既定工作思路,深入分析經濟形勢,主動適應經濟新常態,牢牢把握發展機遇,勵精圖治抓發展、心無旁騖抓民生、盡心竭力抓穩定,緊扣穩中求進總基調,以提高經濟發展質量效益為中心,努力開創白玉科學發展、轉型發展、創新發展的新局面。

發揮優勢培育支柱產業

產業是發展的支撐,產業是富民的保障。五年來,白玉縣緊緊圍繞“一優先、二有序、三加快”的產業發展思路和“三化”聯動產業發展路徑,立足實際,發揮優勢,突出特色,產業體系逐漸形成,發展后勁明顯增強。

全域旅游特色全面呈現。按照全域旅游、旅游富縣戰略,圍繞“三化聯動”,緊扣規劃引領、品牌打造和基礎設施建設三大主線,編制完成旅游發展總體規劃和昌臺、河坡、蓋玉三個片區規劃,形成《白玉縣旅游資源普查報告》;確立“寧瑪祖地,父系之遺”旅游形象定位,著力打造特色旅游產品,開發藏民族民俗文化體驗之旅等9條精品旅游路線,積極組織參加國家、省、州旅游宣傳推介活動。進一步完善道路交通、電力通訊、接待服務等基礎設施,旅游接待和保障能力得到大幅提升。

優勢礦產資源有序開發。堅持“保護生態環境優先,突出資源勘查,有序開發礦產資源”的原則,穩步推進呷村銀多金屬礦、勝莫隆、嘎依窮礦山開發,進一步加大堅隆溝、夏囊溝、隆西溝等全州“三個一批”重點礦產開發前期工作。“十二五”期間,大力推進呷村礦58萬噸原礦處理和30萬噸擴規技改工程建設,呷村礦預計生產原礦230萬噸,實現銷售收入22.4億元,地方稅收2.7億元,當地群眾利潤分成2760萬元。

生態能源開發加快推進。大力推進金沙江上游水電資源開發。葉巴灘水電站優化總裝機達228.5萬千瓦,靜態總投資400.52億元,目前已完成《移民安置規劃大綱》,縣、州、省和國家級評審,電站勘察、設計、道路、業主營地和用電等“三通一平”工程有序推進,力爭2016年取得電站建設核準;波羅電站初設總裝機96萬千瓦,已取得國家發改委“路條”,力爭2017年取得核準;大力推進贈曲、偶曲兩河流域和新能源前期開發,編制完成《白玉縣太陽能資源初步普查及測光報告》和《白玉縣光伏規劃選址報告》。

現代農牧業發展提速。“十二五”期間,白玉縣農牧業基礎地位得到全面鞏固。主糧播面每年穩定在5.5萬畝,實施農灌水渠建設58公里,建設青稞高產穩產地1萬畝、馬鈴薯基地200畝、蔬菜基地1100畝、蔬菜大棚380余座,配套良種推廣、良法跟進、化學除草以及農機普及,實現糧食產量持續增長。全面落實草原生態保護補助獎勵和畜草平衡等政策,預計完成人工種草17.6萬畝、鼠蟲害防治80萬畝,保證每戶50畝割草基地,預計完成草地圍欄32萬畝,戶營打貯草基地9.6萬畝;發展壯大專業合作社7個;預計投資3306萬元,完成580座暖棚建設和阿察鎮牲畜草料、河坡鄉救災物質儲備庫建設,牲畜出欄率穩中有升,農牧民收入實現了持續增長,

中藏藥業發展不斷壯大。依托豐富的中藏藥材資源,圍繞“五化標準”,大力培育中藏藥特色產業。完成絨蓋鄉仲學村326畝中藏藥材GAP種植基地建設,配備標準化制劑室濃縮提取設備,縣藏醫院順利通過四川省民族醫院“二甲”醫院評審,“元根含片”特色食品完成QS認證,實現以發展中藏醫藥業服務民生,帶動縣域經濟發展,增加群眾收入。

打造民族手工藝品牌。以河坡手工藝進入國家級非物質文化遺產名錄為契機,依托“格薩爾王·康藏河坡”品牌,以政策支持為主導,文化保護為核心,藝人群體為主體,實施河坡傳統手工藝保護項目,促進傳統文化的保護與發展。建立完善手工技藝傳承機制,加強重要技藝的挖掘和傳承,逐步形成完善的傳統手工藝文化保護體系,切實把河坡手工藝品打造成藏區旅游商品亮點,成為推動經濟發展、促進群眾增收致富的優勢產業。

破解瓶頸提升發展質效

城鄉建設實現規范化。按照“高標準規劃、大手筆投入、規范化管理”工作思路,全面實施城鄉提升戰略,傾力打造金沙江畔宜居、宜游、宜業高原特色縣城。一抓規劃引領。投入400余萬元編制完成1個總規及5個子規劃,確保“一張藍圖干到底”。二抓資源整合。圍繞集約節約用地、盤活存量土地,通過招商引資、項目投資等渠道籌資2.8億元,完成原電影院、農機供應站等四個片區棚戶區改造,開發建設濱河花園等6棟高層建筑。與2012年相比,城區面積達2平方公里,拓展近1倍;城鎮化率由12%提高至18%,城鎮常駐人口達1.2萬。三抓保障性住房建設。預計投資26639.8萬元,建成廉租住房、“安心工程”、干部周轉房等保障性住房1924套;兌現干部“安心工程”補助款2279萬元;投資6718.4萬元,實施危房改造5683戶。四抓基礎設施。投資3.1億元完善縣城和昌臺集鎮基礎設施建設,并加大市政管理隊伍建設力度,大力開展城鄉環境綜合治理,促進城鄉環境明顯改善。

交通建設實現跨越化。“公路通則百業興”,白玉縣致力于破解交通瓶頸,牢牢把握全州“全州交通三年攻堅”機遇,大力實施甘白、崗白、巴白三條主要出境干線和農村公路建設。預計投資21.5億元,升級改造國省干線公路290余公里,建成通鄉油路106公里,通村公路1435.2公里,通村水泥路316公里;建立鄉級客運站9座、村級招呼站44座,完成安保工程建設69公里。全縣公路通車里程達到2056公里,建成公路里程與2000年相比凈增1634.9公里,增加率達388%;公路密度由6.21公里/百平方公里提升到15.73公里/百平方公里。全縣公路通行能力大幅提升,交通“瓶頸”制約得到破解,交通事業實現飛速發展。

水務水保實現安全化。“十二五”期間,預計投入8655萬元,有效解決5.4萬人的安全飲水問題。投入9278萬元,實施城區防洪等6個堤防項目建設,新建堤防11646米。投入1415萬元,實施玉桑溝等4個水土流失治理項目,治理水土流失面積達26平方公里。投入639萬元,新建全縣防汛指揮系統及軟件平臺。投入200萬元,實施燈龍牧區節水灌溉項目,新增改善草原灌溉面積2500畝。有力推進全縣水利建設邁上新臺階。

用電保障實現全域化。長期以來,孤網運行和電力保障乏力是制約白玉縣經濟建設和民生改善的最大障礙。在中央、省、州的關心支持下,實施“電力天路”,投入5.2億元建成甘孜至白玉110千伏輸變電工程,實現與國家電網的成功聯接,徹底結束白玉縣孤網運行的歷史;實施無電地區電力建設項目及表后工程,確保95個村4300戶實現“點亮”,有力解決全縣農牧民群眾用電難的問題;實施獨立光伏供電工程,完成1253套獨立光伏設備的安裝,切實解決暫不具備電網延伸供電條件的偏遠村、戶“點亮”問題。

通信發展實現優質化。加快“寬帶中國”、“光網甘孜”建設步伐,投入1.05億元,建成移動基站131個,3G基站18個,4G基站23個,光纜皮長1256公里,交通要道、重點鄉鎮與重點寺廟已實現信息的高速互聯、互通,通信網絡覆蓋率達80%,較2011年提升42%。

改善民生共享發展成果

教育均衡發展開創新局面。加強控輟保學,強化教育督導,切實鞏固“兩基”成果。大力發展學前教育,投入1134萬元,完成阿察、蓋玉、贈科等7所幼兒園建設任務;大力推進校舍建設,投入2.42億元,改擴建中小學寄宿制學校21所,新建校舍8.9萬平方米。完善貧困學生幫扶機制,投入95萬元,資助貧困學生689名,選送“9+3”免費中職學生374名;加強師資隊伍建設,采取“請進來,送出去”的辦法,邀請100余名優秀教師到白玉縣支教,選派500余名骨干教師參加能力提升培訓。2013年11月,白玉縣成功承辦全州推進義務教育均衡發展現場會。

醫療衛生事業取得新提高。堅持“高境界定位、高標準建設、大力度推進”的工作思路,全面落實“健康白玉2020”實施意見,大力實施民族地區衛生發展十年行動計劃,深化醫藥衛生體制改革,全面取消藥品加成,實行零差率銷售,基本公共衛生投入人均標準達40元,城鄉居民參保率達99.16%,年人均補助標準提高到320元。加快推進衛生院標準化醫療服務體系建設,建立覆蓋縣、鄉、村三級醫療衛生服務網絡,投入資金7829萬元,完成縣醫院、縣藏醫院以及昌臺、蓋玉、河坡、安孜4個鄉鎮衛生院和42個村衛生室的標準化建設。預計送醫送藥下鄉200余人次,免費義診5萬余人次,健康教育6.5萬余人次。

繁榮文化事業取得新進展。完成“村村通”安裝10508套,發放太陽能電視機1300套;投入2057萬元,完成縣文化中心大樓建設;投入114萬元,完成5個牧民定居點和18個村級農牧民體育設施建設;完成34個寺廟書屋和17個鄉(鎮)文化站建設,建成2個省級綜合文化示范站。開展掃黃打非、文化、新聞出版市場專項整治等綜合執法80余次,收繳盜版光碟2600余張。申報各級文保單位、非物質文化遺產保護項目106個。完成《燈龍卓欽》、《父系文化之鄉》、《河坡民族手工藝》3個專題片制作,民族手工藝從業人數達408人,年均經營收入達800余萬元。

社會保障服務取得新改善。健全城鄉居(村)民最低生活保障制度,實現動態下的應保盡保,逐步完成低保金社會化管理發放工作。全縣共12989人納入低保救濟,規范清退“人情保”、“錯保”對象4451人,清退死亡五保戶15人,440名五保對象基本實現“五統一”供養,集中供養率達23%;城市醫療預計救助3935人次,農村醫療預計救助37633人次,資助參合率達100%;建成縣中心養老院,新增床位80個,推進1000名失能老人和80歲以上高齡老人居家養老服務工作,集中供養61名,落實每人每月1130元養育標準;建成鎮河東社區、章都鄉馬拉村2個日間照料中心、4個村級老年活動中心。

城市“硬實力”顯著增強。以建設“電礦強縣、藏式手工藝之鄉、康藏生物多樣性保護示范基地、金沙江畔生態文化旅游明珠”為目標,統籌謀劃“南進北擴”戰略,“十二五”期間,規劃城鎮建設總投入5.09億元,目前已完成城鄉市政建設項目80余個。盤活銀行城建貸款1.53億元,引入企業建設資金2.57億元,農貿市場、會展中心等6個重點項目得以順利實施;累計將1.76億元結余資金,整合用于56個城市建設項目,城市“硬實力”顯著增強。

以打造“一核兩翼、一軸三帶,兩核、三軸、兩園、三區”空間和產業布局為主線,著力將舊城打造為集辦公、休閑、商貿于一體的綜合型城市。連片打造托貢羅布商業步行街,塔瓦嘎姆商業步行街,濱河景觀大道,輻射帶動白玉大廈、園丁小區、政法街等一批嶄新建筑。整合1.34億資金,不斷完善舊城市政基礎和公共服務設施。

圍繞“城鎮建在森林里”主題,著力構建“一水中流、兩園對峙”的城市環境框架。在城鄉廣泛啟動“旅游+”模式,確立以“寧瑪祖地、父系之遺”為旅游形象定位,以燈龍鍋莊、河坡民族手工藝等極具民族特色的文化傳承為底蘊,傾力打造高原旅游白玉“新名片”。

通過對商貿市場、物流運輸、餐飲服務等業態調整,大幅增加就業崗位,優化創業環境,有力吸引本縣農牧民群眾進城務工、經商和居住。目前,本地農牧民進城務工600余人,進城經商180余人,進城居住755人。自2012年以來,增加個體戶416戶、企業51家,外來居住620余人次,預計到2016年底,城區將增加常駐人口700余人、流動人口5000余人。大力推進就醫就學等基本公共服務均等化,借力對口支援平臺,投入1.6億元,著力解決看病難、讀書難問題,切實讓農牧民群眾共享發展成果。

民生故事

幸福生活節節高

“這幾年來,白玉發生了太多的變化,以前白玉的公路路況不是很好,2013年,我買了一輛出租車跑成都要3天半,路上開支很大。現在通過交通建設,公路等級提高了,到成都只要2天,既節約了成本,又節約了時間,到康定的車費較往年少了40—50元。”金沙鄉仁宗村的出租車司機告訴筆者。

家住在遼西鄉遼西村的扎西多吉說:“以前的泥巴路,冬天雪大暗冰多,夏天又怕泥石流,很難走,摩托車經常被陷入稀泥中。通鄉油路雖然離我家還有一段距離,但是現在到昌臺、甘孜、白玉更加快捷了。我和家里人商量明年一定買一輛大車跑運輸。”

“有了農業技術人員的幫助,我們種菜的技術提高了,今年,我家僅蔬菜種植就多收入近2000元,感謝武侯、崇州援建的蔬菜大棚,在冬天還可以吃到新鮮的蔬菜。”建設鎮德沙村村民四郎澤仁激動地說。

在地里忙活的絨蓋鄉仲學村村民扎西和筆者講述了這幾年的變化:“以前村里產業沒調整前,一年只能種一季青稞,產量也就是350斤—370斤,除掉農業開支,基本沒什么收入。有時還需要購買糧食才能過年。現在好了,通過種植藥材,波菱瓜,不僅解決了吃飯的問題,每年還有1500元的收入。明年我還將擴大種植規模。”

“現在,白玉縣城市建設越來越好,市民休閑的地方也越來越多。國家電網通也到白玉了,終于不用再擔心停電了,每天吃完晚飯,我就和老伴一起到播麥山公園爬山,到廣場跳跳舞,鍛煉身體。不像以前沒事就在麻將桌上。晚上出門也不怕了,路燈亮得很。白玉縣居住環境改變了許多,我們的生活質量有了大幅提升。”在白玉縣城居住的余洪高興地說著白玉的變化。

熱加鄉孜巴村村民阿多說:“很多惠民項目在我們村里實施,我們積極參與建設,我們的收入增加了。村里的環境好了,路、水通到了家里,房子也漂亮了。我們有信心在黨委、政府的帶領下,大步邁入小康社會。”

村民的口碑便是黨委、政府的金杯,站在“十三五“的起點上,白玉縣吹響了決勝小康的號角,白玉大地處處生機無限。